RESEÑA HISTÓRICA

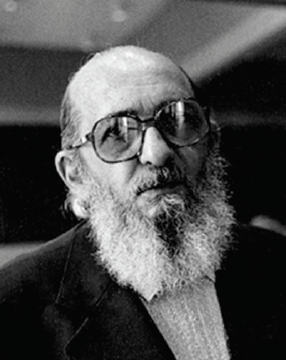

Paulo Freire nació en Recife en 1921, fue “activista político de la educación, fue el intelectual brasileño con el mayor número de títulos y puestos importantes en el campo de la educación, leído en más de 20 idiomas. Premio Educación para la Paz de la UNESCO” (Santos, 2019).

A nivel intelectual, es reconocido por su obra Pedagogía del oprimido (1968). Sin embargo, su aporte va más allá de ese texto y comenzó incluso antes. Son muchas otras sus producciones intelectuales al mismo nivel de agudeza, así como sus proyectos educativos y emancipadores; se puede hablar también de otros textos como Concientización y alfabetización (1963) o La educación como práctica de la libertad (1967).

En 1963, Freire materializa la primera aplicación de su método de alfabetización para adultos “en Río Grande do Norte, una de las regiones más pobres de Brasil y con mucho analfabetismo. Aplicó su método para la alfabetización a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en 45 días” (Ocampo, 2008, p. 59).

También, en la Universidad de Pernambuco, Paulo Freire intervino “como director del Departamento de Educación y Cultura, interesándose por la educación para las masas populares brasileñas. Además, fue director de la División de Cultura y Recreación del Departamento de Documentación y Cultura de la Alcaldía de Recife” (Ocampo, 2008, p. 59).

A raíz de estas acciones, en 1964 fue encarcelado por 70 días acusado de traidor y comunista por el golpe militar de Brasil. Le tocó pasar por un breve exilio en Bolivia y luego en Chile. Esa trayectoria en la educación brasileña y activismo político en función de los oprimidos atravesó su obra intelectual completamente.

INTRODUCCIÓN

Por eso, más allá de la sola remembranza de la importante biografía del profesor brasileño, la intención detrás del presente artículo es hacer una lectura contemporánea de dos claves pedagógicas y emancipadoras de la propuesta de Freire.

Por supuesto, esas claves deben ser analizadas desde el contexto histórico: no habrá nada más contradictorio que hacer un intento de análisis en abstracto de su pedagogía. Así, específicamente se abordarán dos categorías: el inacabamiento del sujeto y la alfabetización como método.

No hay que transformar el mundo, la realidad, sin transformar las conciencias de las personas. Ese es uno de los mitos en que miles de cristianos han caído: primero se transforma el corazón de las personas y cuando se tenga una humanidad bella, llena de seres angelicales, entonces esta humanidad hace una revolución que es divina también. Esto simplemente no existe, jamás existió. La subjetividad cambia en el proceso de cambio de la objetividad. Yo me transformo al transformar. Yo soy hecho por la historia al hacerla (y no sólo yo tengo ese privilegio) (Freire, 2002, p. 32).

No es gratuito comenzar una nota de remembranza de Paulo Freire con la cita anterior. La propuesta de emancipación (auto-liberación) de un sistema capitalista que oprime a una determinada clase así lo exige. Para Freire, el opresor se fundamenta en un status quo que le faculta la posibilidad de explotación, entiéndase el sistema capitalista. Así, el sistema económico “señala tres estructuras, que se establecieron en el sistema histórico capitalista “moderno”, (…) sus características distintivas: la propiedad privada; la mercantilización (de los bienes, de la tierra y del trabajo) y el Estado “moderno” soberano” (Sánchez, 2013, p. 36).

Una de las premisas fundamentales que el marxismo asume desde el materialismo histórico es la posibilidad de transformar el mundo, alejándose de cualquier interpretación ortodoxa que presente la realidad como acabada en función de formar sujetos que se resignen y adapten al yugo que les oprime. El materialismo histórico fue definido por Engels como:

La concepción de la historia universal que ve la causa final y la fuerza propulsora decisiva de los acontecimientos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en las transformaciones del modo de producción y de cambio, en la consiguiente división de la sociedad en distintas clases, y en las luchas de estas clases entre sí (Varó, s.f., p. 16).

La posibilidad sobre el mundo que se extiende desde el materialismo histórico es la posibilidad de transformarlo. En el caso que ocupa el presente artículo, el contexto es la posibilidad de transformación del sistema educativo. La propuesta de Freire propone el cambio entendiendo el modelo tradicional como un modelo de educación bancaria, es decir, una relación metafórica en donde el proceso entre educador y educandos no va más allá del depósito de información, de manera acrítica, y en donde el docente solo obedece a un sistema en función de ser un engranaje más. Es un reproductor del sistema. La educación bancaria es la típica expresión de la docencia cotidiana en un salón de clases en el que “el docente dicta la materia por ver, la enseña como se narra una historia dada y hecha, como se describe un objeto acabado, sin movimiento alguno e independiente de cualquier expresión de la experiencia” (Valverde, 2017).

Así, el docente como figura de autoridad intelectual “no permite cuestionamientos ni insubordinaciones contra su grandeza; si se dieran, no solo sería una falta grave contra él sino contra el sistema, de ahí que quien se atreva será reprimido con la fuerza y la burla necesarias” (Valverde, 2017). Es un sistema que hasta facilita el trabajo docente ordinario, en tanto que blinda al docente de cuestionamientos y lo dota de herramientas para defenderse desde su propia autoridad, y no desde la razón o la argumentación.

Con esa posibilidad de cuestionar la autoridad en primera instancia, Paulo Freire materializa esa posibilidad transformadora del mundo que supone el materialismo histórico y lo hace con un método pedagógico en función de y por los oprimidos, los alumnos que tendrán a su alcance un sistema educativo alterno al sistema bancario. Es importante hacer una aclaración. El método pedagógico de Freire es un método situado: no solo utiliza el contexto como herramienta, sino que parte de ese contexto como piso epistemológico para justificar el proyecto educativo en aras de transformarlo. Por eso, como él mismo lo propone en varias de sus obras, la propuesta pedagógica de Freire no se presenta como políticamente neutra, y mucho menos como un manual pedagógico de alcance universal; es más una propuesta metodológica que parte de una sensibilidad con el medio.

El contexto y los participantes de la experiencia educativa son los que determinarán los alcances, necesidades curriculares y la estrategia didáctica que se utilizará. No es poca cosa un planteamiento con experiencia histórica de una propuesta constructivista.

LA POSTURA FILOSÓFICA-ANTROPOLÓGICA DE LA NATURALEZA DEL INACABAMIENTO DEL SUJETO

La primera clave emancipatoria de la propuesta de Freire es el inacabamiento del sujeto. El pedagogo debe comprender la naturaleza cambiante de las personas a quienes va enfocado el método dialógico de Freire.

El perro y el árbol son también inacabados, pero el hombre se sabe inacabado y por eso se educa. No habría educación si el hombre fuera un ser acabado. El hombre se pregunta: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde puedo estar? El hombre puede autorreflexionar sobre sí mismo y colocarse en un momento dado en una cierta realidad: es un ser en búsqueda constante de ser más y como puede hacer esta autorreflexión se puede descubrir como un ser inacabado, que está en la búsqueda (Freire, 2002, p. 8).

De alguna forma, esta primera etapa del método de Freire, para entender al sujeto como inacabado, puede parecer hasta obvia pero, en definitiva, no lo es. En el contexto actual del sistema capitalista, los discursos individualistas y meritocráticos solo hacen sucumbir a las personas ante la enajenación de sentirse como entes acabados y, por consecuencia, resignados, en un mundo que no puede ofrecer más que explotación e injusticia. La educación formal es un evidente reproductor de esa injusticia y mercantilización de la enseñanza. Un ejemplo claro es la desaparición sistemática de las humanidades en los currículums universitarios, el énfasis en la formación ingenieril o técnica-tecnológica, mediada por interés económico, y no por aspiraciones vocacionales de quienes se forman. Es decir, que el sistema educativo incentive la formación, por ejemplo, en ingenierías no es malo en sí mismo, pero que el propio sistema presente esa formación como la única posibilidad viable sí lo es.

Los contextos educativos actuales generan la ilusión de que el camino está dictado por sí mismo y el mérito está en la adaptación del más listo a ese camino injusto y opresor. La propuesta del sistema de explotación capitalista continúa apostando a tratar de sobrevivir lo mejor que se pueda y, en el mejor de los casos, intercambiar de posición y pasar de ser un oprimido a ser el opresor. Se vende como la única vía de movilidad social.

La lógica opresora es imposible de superar en un sistema que se fundamenta sobre esa premisa de explotación para la acumulación. Así, una propuesta en donde se entienda la naturaleza del sujeto como inacabada presenta un insumo real para contraatacar esa resignación y letargo tan funcional para el capitalismo. Saberse inacabado o inacabada y, además, entender la posibilidad ilimitada de construcción es un punto clave para propiciar un cambio en la conciencia de quienes son (somos) oprimidos. El discurso del emprendedurismo en el sistema educativo formal en Costa Rica es un claro ejemplo.

La posibilidad de cambio socioeconómico debe verse más allá del discurso del “ascenso social” que cultiva el neoliberalismo hoy en día. El Ministerio de Educación Pública en Costa Rica ha realizado varios proyectos para incentivar el emprendedurismo en los jóvenes costarricenses, como lo es ExpoJovEm, en sus más de 10 ediciones (Díaz, 2017). Hay que aclarar un punto: la crítica no es hacia la acción emprendedora que pueda fomentar el sistema educativo, por supuesto es un valor agregado a la formación de los seres humanos incentivar el autonomismo. Lo peligroso del discurso emprendedor de la educación costarricense es que es un discurso sin crítica a las condiciones que obligan a emprender porque no hay otra salida ante un sistema en crisis. Además, se extiende sobre el peligroso cultivo del individualismo del sujeto que no deja espacio para pensar en la solidaridad con el otro, en el colectivo. Es el discurso de sálvese quien pueda.

Ascender socialmente, en el sistema capitalista, implica por definición que las condiciones desfavorables se seguirán reproduciendo para quien no haga méritos para ascender. Es un discurso que no profundiza, ni por asomo, en la posibilidad de abolir esas condiciones que generan opresión y ensanchan la brecha de pobreza en el país. Esa naturalización de la miseria y de las condiciones que la provocan es uno de los bastiones del status quo en la actualidad. Se asume que la vida es así y se tendrá que aprender a vivir lo mejor que se pueda en esas condiciones. En ese contexto, volviendo la mirada a la propuesta de Freire, para “el educador humanista o el revolucionario auténtico, la incidencia de la acción es la realidad que debe ser transformada con ellos por los otros hombres y no los hombres en sí” (Freire, 1970, p. 77). Pretender modificar uno de los fundamentos más naturalizados de las condiciones de explotación requiere una auténtica participación de las personas involucradas en la re-educación emancipatoria.

Por eso, es clave el entender la naturaleza inacabada del ser humano. Es instrumental para siquiera poder comenzar a plantear otra posibilidad de sistema económico que no explote ni oprima. No es parte de la naturaleza del ser humano estar debajo del yugo que impone el capitalismo exacerbado, y uno de los triunfos del capitalismo contemporáneo es, justamente, lograr naturalizar en estas generaciones (después de la caída del Muro) esa condición de explotación como la única posible.

LA ALFABETIZACIÓN COMO MÉTODO

La segunda clave emancipadora a presentar es el método de Freire. Sin lugar a duda, una referencia vigente hoy más que nunca.

La alfabetización para adultos pretende la incorporación de elementos reales del contexto para aprender a leer; por ejemplo, se podría plantear el enseñar a leer a personas adultas con sus propios contratos laborales o la legalidad que debería ampararlos en la defensa de sus derechos. “Implica no una memorización mecánica de palabras, de sílabas aisladas de un mundo tangible, sino una actitud de creación y, sobre todo, de recreación” (Ocampo, 2014, p. 22) en tanto que el contexto que se está aprendiendo parte de la realidad propia del sujeto que aprende.

La propuesta de Freire era, básicamente, la negación del sistema unidireccional de educación: los maestros que enseñan a sus estudiantes. En cambio, proponía una comunicación de ida y vuelta, eliminando la dicotomía educadores y educandos. Para Freire, ambos, maestros y estudiantes, debían establecer un diálogo en el cual tendría lugar el proceso educativo. La educación problematizadora —tal como la denominó— apuntó claramente hacia la liberación y la independencia de los sujetos, con la intención de transformar la pasividad de los estudiantes e incentivar el interés por transformar la realidad (Smerling, 2015).

El método es experiencial, un método dialógico (de diálogo) que está basado en el contexto en el que se aplica y en la acumulación de experiencias de quienes participan en el proceso. Su condición dialógica se fundamenta en un intercambio horizontal entre los actores del acto educativo; de ahí la importancia de la comprensión del contexto socio-histórico. Se derriba aquel paradigma del docente como figura mesiánica que ilumina y salva al estudiante. Como se abordó en el apartado anterior, es posicionar la figura docente más allá de la concepción bancaria de la educación y reconfigurar el papel docente como una actuación dinámica, participativa e integradora dentro del acto educativo. Por el contrario, el sistema formal de educación apela a formar(se) en colectivo, el o la docente incluido (como sujeto inacabado también), siempre en la experiencia de opresión para emanciparse con un proyecto constructivo de algo nuevo y, así, alcanzar otra forma de estar en el mundo.

La característica de ser un método situado, que toma en cuenta el contexto donde se aplica, posiciona la propuesta de Freire como una pedagogía extemporánea. Es decir, más allá de cuándo se utilice, la experiencia basada en la opresión misma que se acumula podrá estar presente hasta el día de hoy. El proyecto emancipatorio no se ha consolidado hasta el momento, razón que posibilita la utilización del método básicamente en cualquier contexto opresivo. Al ser una construcción experiencial, la propuesta está libre de manuales ortodoxos que no puedan sostenerse en el tiempo.

La primera experiencia empírica importante de su método fue con (…) trabajadores olvidados en el campo. Con pocos recursos y con la incredulidad de muchos, el proyecto se convirtió en un éxito que lo hizo mundialmente reconocido. La alfabetización tuvo lugar en un récord de 45 días, y la semilla política que Freire plantó allí, incluso en medio de la reacción del régimen militar, ha permanecido viva en la conciencia de sectores más amplios de la sociedad hasta nuestros días (Santos, 2019).

Por eso se puede asignar esa caracterización de extemporaneidad; abre la posibilidad de aplicación del método a cualquier nivel de opresión y explotación, háblese de poblaciones indígenas, comunidad LGTBIQ, las mujeres, la sensibilidad ecologista, la clase obrera, etc. En cualquier contexto con aspiraciones de emancipación ante el sistema, la alfabetización para adultos como metodología genera insumos para construir el despertar de la conciencia que fundamenta la praxis en ambientes que niegan la posibilidad de modificar el propio sistema capitalista.

Freire retrata con claridad el papel del docente en su propuesta: el docente deberá contar con la sensibilidad (virtud) suficiente para superar el papel tradicional que la sociedad le asigna. Pero no es una virtud en abstracto; todo lo contrario:

Ciertas “virtudes del educador” vistas no como algo con lo que se nace sino como una forma de ser –de comportarse y comprender– que se va logrando en la marcha. Forma de ser que se crea, a través de la práctica científica y política, en búsqueda de la transformación de la sociedad injusta. No es una cualidad abstracta, que existe antes que nosotros, sino que se crea con nosotros (y no individualmente). Obviamente son virtudes requeridas en educadores comprometidos de alguna manera con la transformación de un status quo incuestionablemente en crisis, para ir creando en la comunidad conciencia y expectativas de una sociedad más justa (Freire, 2002, p. 31).

La genialidad que mantiene vigente la propuesta de Freire no es que se pretenda una propuesta metacurricular; por el contrario, es una propuesta situada desde el ethos sociocultural donde se aplique. Es específica a cada contexto y población a la que se dirige, y parte de seres situados que son reales y atravesados por la cultura y las relaciones sociales que le son propias.

CONCLUSIONES

Las dos categorías anteriores, tanto la naturaleza del inacabamiento humano como la alfabetización, demuestran el valorar de la conciencia crítica y transformadora en el método de Freire. Por ahora, es necesario resaltar que la claridad política del autor le permitió entender que la educación no es neutral, no puede serlo. El discurso neoliberal de adaptación a la injusticia como un mérito pragmático debe ser superado para generar un avance en la conciencia de los oprimidos que sea tangible en los actos emancipadores. Para Freire, las posibilidades emancipatorias están siempre ligadas a la posibilidad de cuestionar las relaciones de poder que atraviesan al ser humano y modificar esas relaciones cuando lo opriman. “Freire aún no ha sido vencido y no parece caer en el olvido, porque su teoría es precisamente la antítesis de las prácticas conservadoras que buscan enseñar un mundo, ocultando las razones de desigualdades e innumerables problemas sociales” (Santos, 2019).

Por eso, en la conmemoración del natalicio 98 de Paulo Freire, se sostiene la vigencia de su obra ante un contexto en que la clase dominante se ensaña en negar la posibilidad de una educación pública y crítica del sistema. Una prueba histórica que justifica como necesaria la continua lucha por la educación pública de calidad.

Paulo Freire. La vigencia de su propuesta en el 98 aniversario de su natalicio. Mauricio Cedeño-Camacho. Revista Umbral, N.º XLIV, II semestre, 2019. ISSN 1409-1534. E-ISSN 2215-6178.

Acerca del autor

Docente en el Liceo de Santa Teresita, Ministerio de Educación Pública

- Este autor no ha escrito más artículos.